WENN UNSERE EMOTIONEN UNSEREN TELLER FÜLLEN

Quelle: Nutriactis/ dem Universitätsklinikum CHU Rouen-Normandie

WAS IST EMOTIONALES ESSEN?

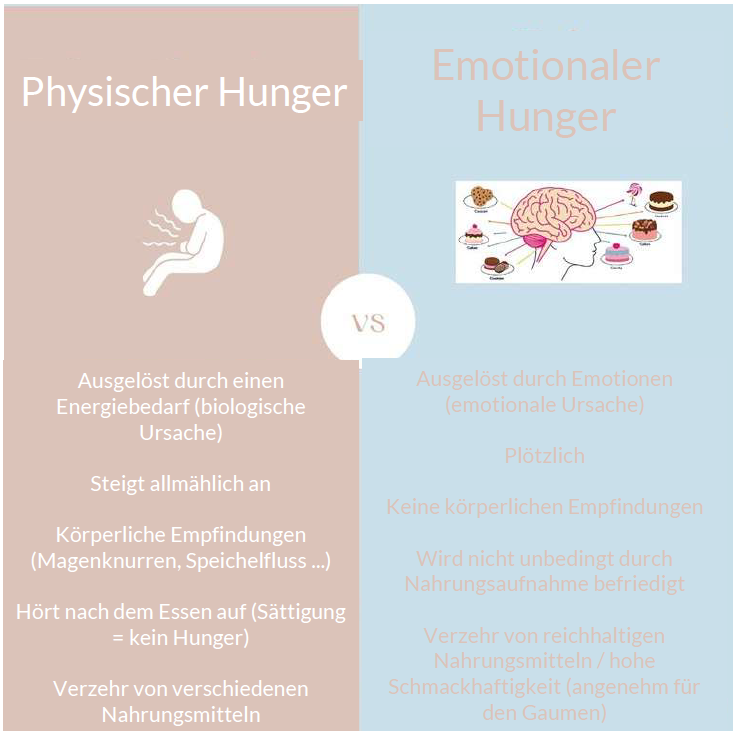

Das Konzept des emotionalen Essens wird definiert als die Neigung, sich bei seiner Nahrungsaufnahme von Emotionen beeinflussen zu lassen (durch negative Emotionen wie Angst oder Furcht oder durch positive Emotionen wie Freude oder Belohnung), anstatt auf biologische Reize zu reagieren, weil man physischen Hunger hat.

PHYSISCHER HUNGER UND EMOTIONALER HUNGER?

WARUM?

Bei emotionalem Hunger wird im Allgemeinen ein emotionales Gefühl durch Essen kompensiert/gestillt. Emotionales Essen kann eine vorübergehende Erleichterung bewirken, die dann dazu verleitet, dieses Verhalten nach negativen Emotionen zwanghaft zu wiederholen. Eine Studie legt nahe, dass sich die Wechselwirkung zwischen Emotionen und Essen mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln und dem wachsenden Einfluss hedonistischer* Prozesse bei unseren Ernährungsentscheidungen verstärkt hat.

*mit Genuss verbunden

WER?

Der Versuch, negative Emotionen durch Essen auszugleichen, ist ein häufiges Verhalten, das nicht unbedingt problematisch ist. Eine solche Strategie zur Bewältigung von Emotionen wird problematisch, wenn sie das Essverhalten häufig steuert, an Wirksamkeit verliert und vor allem, wenn sie Leid verursacht.

Ein sog. „pathologisches“ emotionales Essen ist oft begleitet von negativen Emotionen wie Schuld, Scham, Stress, Hilflosigkeit oder einem verminderten Selbstwertgefühl. Es kann auch zu körperlichen Erscheinungen wie Verdauungsstörungen oder Übelkeit führen.

Studien schätzen die Prävalenz von emotionalem Essen in der Gesamtbevölkerung auf etwa 45 % (diese Zahlen können je nach Beurteilungssystem variieren). In einer Population mit übergewichtigen und fettleibigen Menschen wurde die Prävalenz von emotionalem Essen auf 60 % geschätzt.

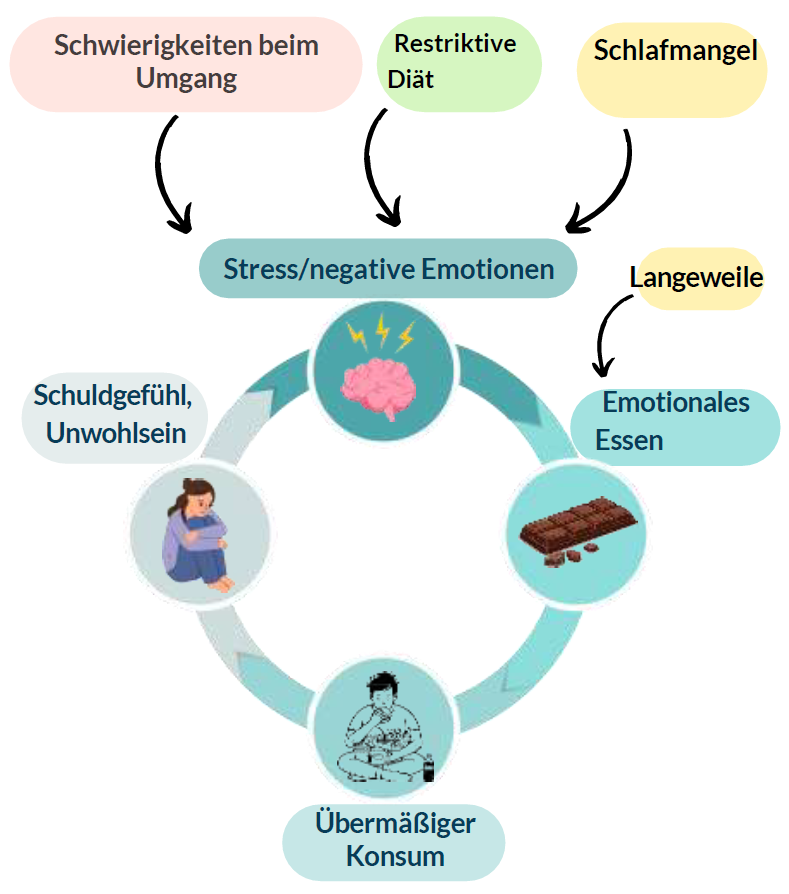

DIE URSACHEN

Es gibt zahlreiche Faktoren, die emotionales Essen befördern können. Die bekanntesten sind chronische Angstzustände/Stress, restriktive Diäten und Schwierigkeiten bei der Bewältigung seiner Emotionen.

Angst/Stress

Stress und Angstzustände können emotionales Essen begünstigen.

Der erhöhte Konsum von energiereichen, oft zuckerhaltigen oder hochverarbeiteten Lebensmitteln wird dann als Mechanismus zur Anpassung an negative Emotionen eingesetzt.

Eine solche Essreaktion beruhigt zwar kurzfristig, kann aber zu Schuldgefühlen, Unwohlsein und Schlafmangel führen, die wiederum Stress und Naschgelüste/Heißhunger schüren. → Laut einer Studie geben mehr als 45 % der Erwachsenen an, dass sie mehr essen, wenn sie gestresst sind, auch ohne Hunger

Restriktive Diäten

Restriktive Diäten beruhen oft auf starren mentalen Regeln, die auch als kognitive Restriktion bezeichnet werden (z. B. „Ich esse keine Schokolade, das macht dick“). Diese übermäßige Kontrolle fördert Schuldgefühle, Stress und das Bedürfnis nach Trost, was wiederum das Risiko von emotionalem Essen erhöht..

Je mehr man verzichtet, desto größer wird das Verlangen, was Frustration erzeugt und einen Teufelskreis zwischen Einschränkung und emotionalem Essen nährt.

Schwierigkeiten beim Umgang mit seinen Emotionen

Manche Menschen haben Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu erkennen, zu beschreiben oder zu bewältigen: Man spricht dann von Alexithymie. Diese Schwierigkeiten können eng mit emotionalem Essen zusammenhängen, da sie die Fähigkeit einschränken, mit Stress oder negativen Emotionen umzugehen, und so das Essen als kompensierendes Mittel begünstigen.

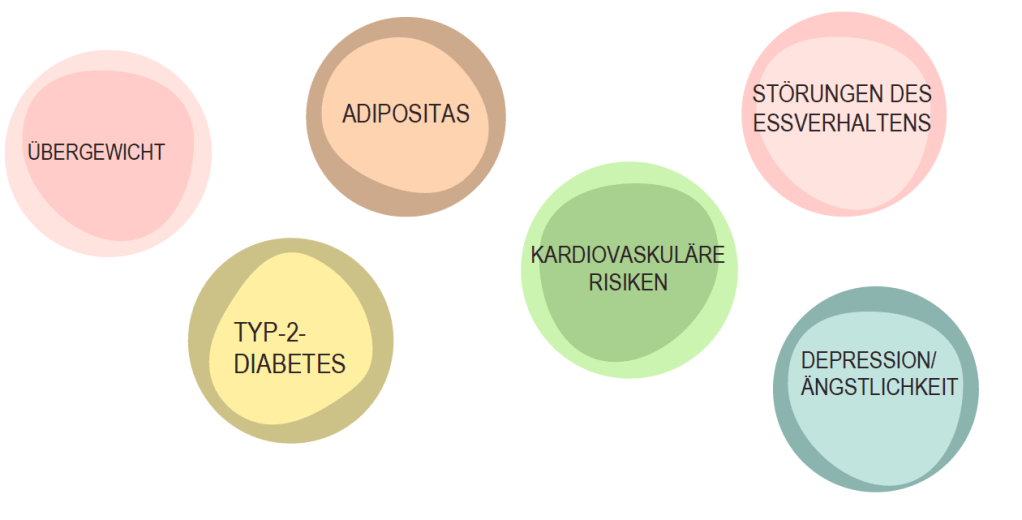

DIE AUSWIRKUNGEN

Bei emotionalem Essen greift man in der Regel zu fettigen, süßen, salzigen, kalorienreichen und daher oft hochverarbeiteten Produkten, was sich negativ auf die Gesundheit auswirken kann, denn es erhöht die Risiken für:

Die Folgen von emotionalem Essen können manchmal auch Ursachen für emotionales Essen sein, was zu einem Teufelskreis beiträgt, der nur schwer zu durchbrechen ist. Die zugrunde liegenden Mechanismen sind noch nicht vollständig geklärt, und es sind weitere Forschungen erforderlich, um die pathophysiologischen Mechanismen besser zu verstehen.

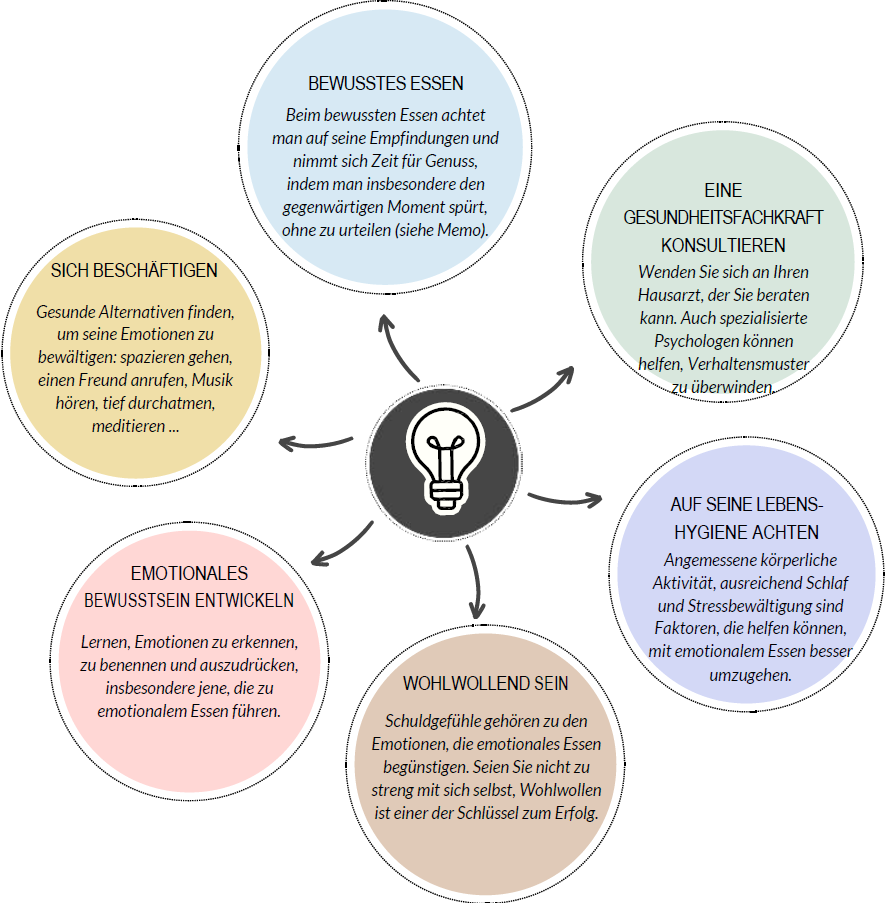

TIPPS, WIE MAN EMOTIONALES ESSEN REDUZIEREN KANN

SCHLUSSFOLGERUNG

Emotionales Essen betrifft einen Großteil der Bevölkerung. Es wird zum Problem, wenn es häufig auftritt und zu Leiden und/oder Unwohlsein führt. Wenn man die damit verbundenen Emotionen erkennt, kann man besser mit ihnen umgehen und geeignete Strategien einsetzen. Wenn Sie solche Probleme haben, empfehlen wir Ihnen, sich an eine medizinische Fachkraft zu wenden.

Und vor allem sollten Sie nicht vergessen, sich selbst gegenüber wohlwollend zu sein!

-

WENN UNSERE EMOTIONEN UNSEREN TELLER FÜLLEN

pdf – 569 kB